こんにちは!ろぼいし(@robounoikufufu)です。

子どもが生まれるため、夫婦で長期間の育休を取りたいと思っても、職場の雰囲気的に難しいと思っていませんか?

具体的には次のような悩みが挙げられます。

- 仕事が忙しく、周囲も人手不足だと言われる

- 上司が「男性育休」に理解が薄い

- 実際にどう交渉していいのかモヤモヤする

- 「キャリアが終わるんじゃないか」「評価に影響しそう」と不安

そんな悩みを抱える方に向けて、次の内容をご紹介します。

ぜひ最後までご覧いただくことで、今後の行動のヒントになれば幸いです。

男性の長期育休の現状

男性が育休を取るなんて、無理に決まってる!

という声を耳にしたことはありませんか?

実は、これは大きな誤解です。法律上、男性でも当たり前に育児休業を取得できる権利が認められているのです。

【育児・介護休業法】

男女を問わず、一定の要件を満たせば育休を取得可能。

会社が「男性だから」という理由で一方的に却下することは許されません。

最近は、少子高齢化や働き方改革の流れを受け、国としても男性が積極的に育休を取得することを勧める方向にシフトしてきています。

ところが現場では

うちの職場は忙しくて全然人が足りない

上司に言いにくいし、通るかどうかわからない

といった声が依然として根強く、男性育休に後ろ向きな雰囲気の職場が多いのが事実です。

あなたの職場にも、そういった空気が漂っているかもしれません。

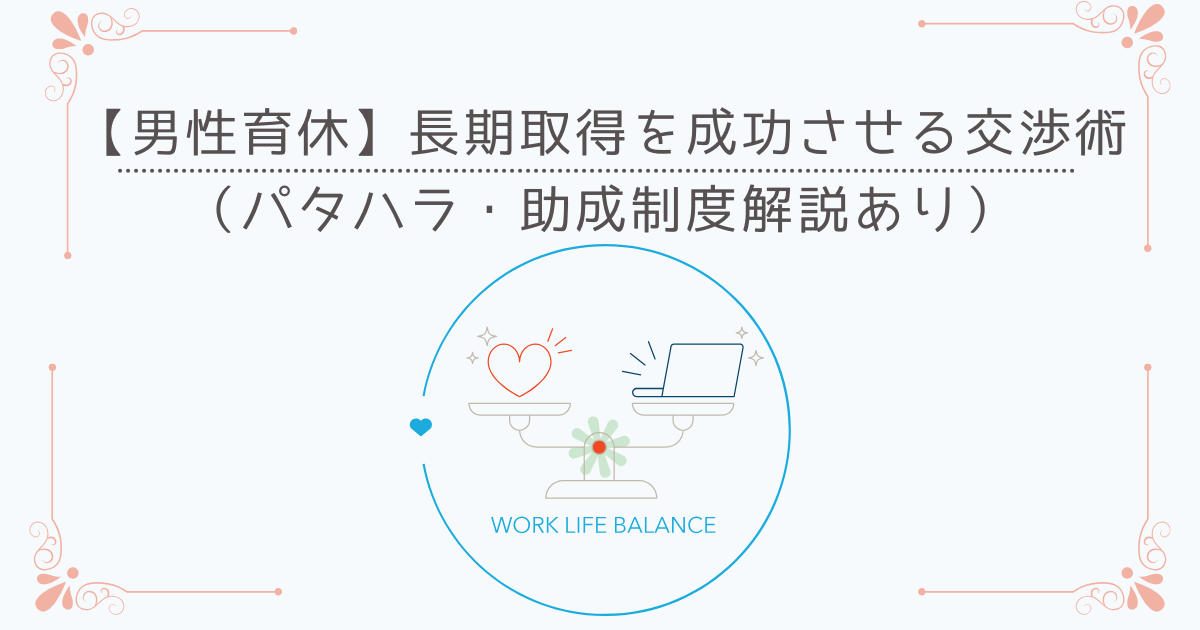

実際、令和5年に男性の育休取得率が30%を超えたとはいえ、そのほとんどが2週間~3か月未満です。

参考:「令和5年度雇用均等基本調査」

ろぼいし

ろぼいし3ヶ月未満の子どもは、まだ首が座っていないし、睡眠リズムも不安定なので、ワンオペ育児は本当に大変…。

せめて「半年間」はとってもらえると、かなり心強いです。

ただ、「半年~1年以上の長期育休を取りたい」となると、

会社の雰囲気や上司の理解が気になる

仕事が忙しすぎて職場に申し訳ない

など、心理的ハードルが高くなりますよね。

「法的に認められた権利」を正しく理解し「交渉のコツ」を押さえれば、スムーズに長期育休を取得することは可能です。

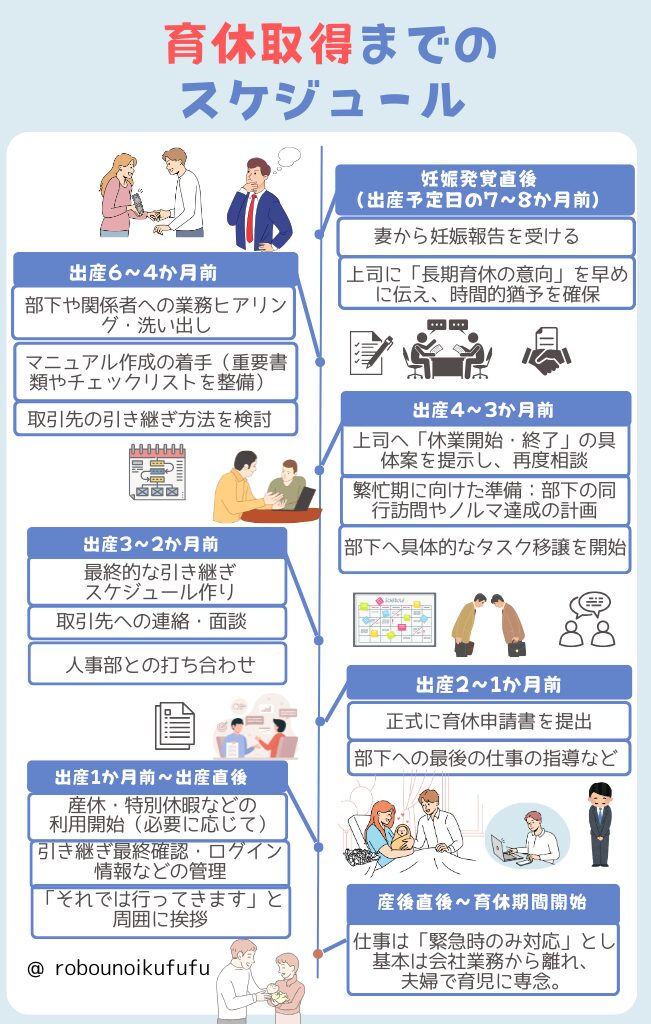

【参考】育休取得までのスケジュール

- 育休に入るまでに「いつ、誰に対して、何を行えばいいか」という具体的な流れ

- 育休前の業務の引き継ぎ方法

- 育休に入った後で注意すべきこと

「育休の『交渉方法』を早く知りたい!」という方は【実際の「交渉ステップ」と具体的な「交渉シミュレーション」】へどうぞ。

「育休取得までのスケジュール」に興味がある方は、右の「▼」をタップしてください。

育休までの具体的な過ごし方(夫が中間管理職の場合)

- 妻から妊娠報告を受ける

- まず心の準備をし「なるべく長く育児休業を取れないか?」と頭の片隅で考え始める。

- 上司に「長期育休の意向」を早めに伝える

- ざっくりとした希望期間だけ示し、「後々具体的に相談したい」と伝え、時間的猶予を確保する。

- 後続の本格的な交渉に向けた布石として、上司に『育休を取るつもり』という意志を見せておく。

最初に切り出すときは、本当に手が震えるほど緊張するかもしれません。

相手が余裕のあるときに、落ち着いて伝えましょう。

- 部下や関係者への業務ヒアリング・洗い出し

- 自分だけが抱えている仕事はないか、部下の負担やスキル状況をチェックする。

- 「誰が何を担当できるか?」を大まかに把握する。

- マニュアル作成の着手

- 「重要書類」や「取引先リスト」などを社内共有フォルダにまとめ始める。

- 簡単な「チェックリスト」などを作成し、部下にも見てもらう。

- “誰でもできる状態”を目指して、最低限必要な情報を整備。

- 取引先への引き継ぎ方法を検討

- メイン顧客は誰が担当するか、既存ルートをどうカバーするかを検討する。

- 主要顧客には部下を同席させ、顔合わせを実施。

- 「育休前から徐々に担当業務を移行する」と説明し、取引先にも安心してもらえるよう配慮する。

僕の場合、ポスト着任直後に妻の妊娠が判明したので、後任にどんな人が来てもいいように、速攻で仕事の引き継ぎ準備をはじめました。

- 業務の全体像:業務の目的や背景を簡単に説明する。

- 手順の詳細:実際に行う作業を1ステップずつ具体的に記載。

- 関係者情報:業務で関わる担当者や問い合わせ先を明記。

- 注意点:業務で起こり得るトラブルやその対処法を追記する。

- 再度、上司に詳細方針の相談

- 休業開始日・終了日のイメージ(例:「出産予定日から1か月後に休み始め、6か月取得」など)を口頭で説明。

- 「あくまで案ですが、調整可能です」と柔軟姿勢を示す。

- 部長・人事部にも話が上がるよう、上司に働きかけてもらう段階なので、具体的な相談ができるよう、大体の育休計画を立てておく。

- 部下への具体的なタスク移譲を開始

- 「来月から◯◯の書類チェックはあなたに任せたい」「その代わりに毎週◯◯で進捗を報告して」と具体的に伝える。

- 実践を重ねつつ、不足があれば随時サポートをする。

- 「事務や雑務が増えるかもだけど、難しいものは社員に手伝ってもらっていいから」とフォロー体制を明確にする。

- 繁忙期に向けた準備

- 実際にピークシーズン(例:6~8月)を乗り越えるために、部下との連携を強化。

- 「育休前にもちゃんと仕事で結果を残す」方針で、上層部の信頼を勝ち取る。

- 最終的な引き継ぎスケジュール作り

- どの時点で自分の業務がほぼ完了し、部下や別担当者へ移行するかをタイムラインで可視化。

- Excelやタスク管理ツールを使い、期日ごとに「誰が担当」「完了報告先は誰」まで具体化させる。

- 取引先への連絡・面談

- 主な顧客には部下を連れて挨拶回りをし、「○月から自分は不在になります。今後は◯◯が窓口です」と周知。

- 顧客に不安を与えず、スムーズにバトンタッチできるよう、相手からの疑問点などの対応をする。

- 人事部との打ち合わせ

- 育児休業給付金申請、社会保険料免除の手続きなどを確認。

- 休暇開始日や終了日、周囲への正式アナウンス方法など具体的な準備をする。

- 「いつまでに社内申請が必要か」など事務的なチェックリストを作り、スケジュールを把握。

本格的に育休申請の準備がはじまるので、この期間に妻と、育休期間について相談を重ねました。

私の希望と、実際の職場の状況とどう折り合いをつけるか、夜な夜な話し合ったこともあったね。

- 正式に育休申請書を提出

- 会社の規程に沿い、必要書類を揃えて手続き。

- 繁忙期でも報告を確実にする

- 忙しい時期にもしっかり実績を残し、上司への報告を忘れずに行う。

- 部下への最後のしごとの指導など

- 仕上げとして最終OJTやトラブルシューティングの共有を行う。

- どこを見れば何がわかるのか、何かあれば誰に相談するか、細かい部分まで、できるだけフォローする。

- 産休・特別休暇などの利用開始(必要に応じて)

- 妻の体調を考慮しつつ、場合によっては有給・特別休暇を取る。

- 出産直前〜直後は何かとバタバタするため、仕事を一時的に離れる期間を確保。

- 引き継ぎ最終確認・ログイン情報などの管理

- 社内システムやメール、フォルダ権限などをしっかり確認&引き継ぎ。

- 万が一トラブルがあっても部下が対応できる状態を整える

- 「それでは行ってきます」と周囲にあいさつ

- 課長・部長や部下、同僚に感謝を伝え、堂々と気持ちよく育休へ。

「今回育休を取るにあたって、みなさんにはたくさんのご協力をいただき、本当に感謝しています。

ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。」

あなたが最後に職場へあいさつした時は、どんな感じだったの?

やりきった実感はあったから、気まずさは全くなかったよ。

僕がいなくなることを、惜しんでくれる人が多かったのも、嬉しかったし、けっこう自信になったな。

- 産後直後~育休期間開始

- 場合によっては「産後パパ育休」を先に取得し、その後「通常の育休」に入る流れもあり得る。

- 必要に応じて自宅からメールやチャットで簡単なサポートを行うが、基本は会社業務から離れ、夫婦で育児に専念。

「育休中は基本的に仕事から離れますが、緊急の際にはメールか電話でご連絡ください。

ただし、対応できる内容に限りがありますのでご了承ください。」

- 休暇中のスポットフォロー

- 「どうしてもわからないことがある」と部下や上司から連絡が入った場合、ルールを決めて“緊急時のみ”対応するかどうか事前に決めておく。

- あくまで余裕がある範囲で。“休暇中にフル対応する”のは本来望ましくないため、境界を明確にする。

- メール:業務用メールを確認する頻度をあらかじめ設定(週1回、月1回など)。

- チャットツール:通知をOFFにしておき、必要な場合のみ確認。

- 電話:本当に緊急の場合に限り、電話で連絡をもらう。

僕の場合、育休に入って1ヶ月間ほどは、仕事からたまに相談の電話がきていました。

あとは忘れた頃に、途中で後任へ引き継いだ案件が完了した旨の電話を受けたこともありましたね。

育休中もずっと気になっていた案件が無事に終わったと知った時は、流石にホッとしてました笑

実際の「交渉ステップ」と具体的な「交渉シミュレーション」

交渉の前に準備すべきこと

交渉の成功は、事前準備でほぼ決まります。

自分の希望を一方的に伝えるだけではなく、職場に与える影響を考えた上で、具体的な提案を用意しましょう。

まずは、自分が希望する育休の期間を具体的に決めましょう。

いつからいつまで育休を取りたいのかを明確にし、「その期間が現実的であるか」を検討します。

特に、繁忙期や重要なプロジェクトがある場合は、そのタイミングを避ける配慮が必要です。

担当者が抜けた後の業務はどうなるのか?

は、上司が一番気にするポイントです。

その不安を解消するために、事前に十分な検討と準備しましょう。

育休中の仕事の穴埋めが難しい

と言われることもあります。

その場合に備えて、以下の代替案を用意しておきましょう。

- 派遣社員やアルバイトの採用・他部署からの支援:外部の人員を一時的に採用する。

- チーム内での分担強化:業務を細分化し、複数のメンバーで対応する。

- リモートでの部分的なサポート:【産後~育休スタート後】参照。

上司との交渉のポイント

準備が整ったら、いよいよ上司に相談です。ここでは、上司が納得しやすい話し方や伝え方を解説します。

- ポジティブな理由を伝える

- 職場へのメリットを提案する

- タイミングを見極める

- ① ポジティブな理由を伝える

-

「育児休業を取るのは権利だから!」と強調するよりも、意欲的で前向きな理由を伝える方が効果的です。

• 具体例1:「子どもの成長を直接支えたい」

• 具体例2:「家庭を大切にすることで、仕事にもより集中できる環境を整えたい」

上司が納得しやすいように、「家庭の事情」だけでなく、仕事にもプラスになる点を強調しましょう。

- ② 職場へのメリットを提案する

-

「育休取得」が職場全体にとってプラスになる点を示すと、より納得を得られます。

【育休取得による職場のメリット例】

- 業務の標準化が進む:マニュアル作成や業務整理が進む。

- チームのスキルアップ:他のメンバーが新しい業務を担当することで成長につながる。

- 社員満足度の向上:育休を取得しやすい環境を示すことで、他の社員の安心感も向上する。

詳細はコチラをごらんください。

- ③ タイミングを見極める

-

忙しい時期やプロジェクトの山場で相談をすると、上司の負担が増えてしまいます。

落ち着いた時期を選び、面談のアポイントを取るようにしましょう。

「タイミングを伺う」のは本当に大切です。

建設的な相談ができるよう、相手の状況はよく見ておきましょう。

実際の交渉:3ステップ

メールやチャットで「大事な相談がある」と伝え、個別の時間を確保してもらいます。

「お時間いただきありがとうございます。実は、出産予定日が近づいてきており、育児休業を取りたいと考えています。

8月から12月の4カ月間を希望しており、その間の業務については、チームのAさんにお願いしたいと思っています。

この件について、一緒に計画を進めていただけるとありがたいです。」

もし上司から「人手が足りない」と言われた場合、事前に用意した代替案を提案しましょう。

「その点については心配されるかと思い、代替案を考えました。

例えば、派遣社員を1人採用することでカバーできると思います。

また、業務内容を他のメンバーに分担してもらう場合には、私がマニュアルを作成しますので、引継ぎもスムーズに進むと思います。」

具体的な交渉シミュレーション

【NGな伝え方】

「課長、育休を取りたいんですが…(もじもじ)」

理由: これだと「ただの希望」として流されやすいです。

結果的に職場の雰囲気に負けて、自分の希望を妥協せざるを得ない状況になります。

準備不足だと『もう少し考えてから出直してほしい』と言われかねないので、事前準備はしっかりしましょう。

実際に次のように丁寧に伝えたことで、前向きな反応を得られたケースをご紹介します。

・中小企業の若手社員

・「人手が足りない」と上司に渋られたケース

【ポイント】

- 早い段階で「育休を取りたい」と意志表示する

- 会社の制度と法律上の権利を踏まえつつ、業務への影響を最小限にする工夫を伝える

- 「もしご迷惑をおかけすることがあれば、必ずフォローします」という前向きな姿勢をしめす

課長、少しご相談があるのですが…

妻の出産予定が○月にあり、育児休業をぜひ取得したいと考えていまして、

今のところ1年お休みをいただきたいと思っています。

おまえ本気か?

男がそんなに育休をを取るなんて聞いたこと無いし、現実問題ムリだぞ。

奥さんになんとか言って、どうにか頑張ってもらえんのか。

そう言われましても、法律で男性も育休を取れると認められていますし、

会社の規定でも要件を満たしています。

もちろん、業務が滞らないように段取りを進めます。

具体的には、この1カ月で引き継ぎ計画とマニュアルを作成し、

○○さんにサポートをお願いしたいと考えていて…(以下、詳細説明)」

そうは言ってもなぁ…。

人手不足で残業も多いし、誰がフォローするんだ?

承知しています。

そこで、人手不足への対策としては、助成金の利用や現在の業務フローを簡略化して引き継ぎを万全にすることで、そこまで大きな負担をかけずに済むと考えています。

なるべく迷惑にならないよう準備しますので、

まずは育休取得を前提にご相談を進めさせていただけないでしょうか?

なるほど、それなりにちゃんと考えて準備してるんだな。

じゃあ、早めにその助成金制度の概要や、業務フローなど整理した上で、改めて相談にきてくれ。

・大企業の中間管理職(係長クラス)

・「前例がない」「昇進に響く」と上司に言われた場合

【ポイント】

- 管理職だからこそ、引き継ぎ計画の重要性を強調し、無責任な印象を持たれないようにする。

- 自分のキャリア観を正直に伝える。

昇進より育児を優先する考えがあるなら、その意思をはっきり示す。 - 【+α】部下や周囲にも早めに「長期で休む」意志を伝え、仕事のフォローを行うなどして信頼を得ておく。

部長、改めてご相談なのですが、○月に子どもが生まれる予定で、6カ月程度の育児休業を取得したいと考えています。

管理職として責任が重いことは重々承知していますが、今のうちに業務の引き継ぎ計画を立てて、部下にも協力を依頼し、混乱を最小限に抑えられるようにします。

でも、管理職がそんなに休んだ例はうちにはないぞ?

せっかくポストにつけたのに…昇進にも響くと思うけど、本当にいいのか?

はい、昇進のペースが落ちても構わないと考えています。

実は、私自身、キャリアよりも家庭を最優先にしたいと考えておりまして…。

管理職は代わりの人がいますけれど、父親は自分しかいませんから。今は家族との時間を優先したいんです。

実際、他部署で○○課長が3カ月取った事例もありますし、その実績を人事に確認してみます。

上司も“筋が通っている”と納得できれば、協力的になってくれる可能性が十分にあります。

あなたの時はどうだったの?

やっぱり上司からの圧力は色々あったよね…笑

だから、いくら「権利」とは言っても、個人的には流石に気後れしたから

他人がケチつけられないくらい『仕事で徹底的に成果を出す』ようにしたよ。

前任者が残した数年にわたる繰越案件を育休に入るギリギリで完結させたり、大量の事務を少ない人員で何日も残業かけてやったり…当時は本当に頑張っていたよね。

職場でよくある反対意見・その対策

「人手不足だから無理」

実際には、こんな風に言われるケースも珍しくありません。

いや〜、正直このタイミングで抜けられると…ちょっとキツいなあ。

今誰も余ってないんだよ

そんな空気を読みすぎて、何も言い返せなくなる人も多いのではないでしょうか。

その場合は、次の対策を参考にしてください。

所属部署内で「配置転換」や「仕事の『属人化』の解消」を進める

あまりにも忙しすぎる部署に今所属しているなら、いっそ育休を機会に仕事の区切りがついたタイミングで「配置転換」を希望するのもひとつです。

人手が必要な部署に自分の空席が残って、他の人に仕事がしわ寄せになるよりも、実稼働できる人員へ配置換えするほうが断然有効だからです。

ただ、補充元の部署との調整もあるので、上司にその調整を依頼しなければなりません。

職場全体の繁忙期を避けつつ、時期を逃さないように相談の機会を伺いましょう。

僕も「2年の任期」とされていた中間管理職をあえて1年で辞め、忙しくない部署に異動しました。

そこから無事に6か月間の育休に入ってくれたから良かったものの、異動前後は仕事がとても大変そうだったね…。

一方で人員が足りないのは、往々にして“個人に業務が属人化”していることも原因に挙げられます。

個人に業務の負担を偏らせず、「その人独自のやり方」で処理をしないようにすることが何よりも大切です。

育休を機会に仕組み化や引き継ぎを進めることで、結果的に「誰でも回せる職場」に改善できるかもしれません。

「要員を雇うコスト・業務委託費の助成制度(両立支援等助成金制度)」の提案

中小企業を対象とした厚生労働省の「両立支援等助成金制度」を活用すれば、

育休取得者の代わりに雇った人の人件費を一部補助してもらえる場合があります。

「男性は取るものじゃない」「管理職はなおさら無理」

「法律」と「会社の制度(就業規則)」を、上司に再認識してもらう

男性も育児休業を取得できるのは「法的にも認められた権利」であり、「管理職だから無理」という考えは法律上の根拠がありません。

男性の育休取得は、法律で取得可能です。会社の規定でも”認められない”とは書かれていません。

とまずは、はっきり伝えましょう。

上司の発言に対して、マイナスな感情は顔に出さず、なるべく淡々と「毅然とした態度」で主張をすることが大切です。

「管理職だから無理」という理由は、その上司が漠然と、あなたの仕事に対して不安を感じている証拠なのかも…

育休に入るまでに、具体的な仕事の引き継ぎや部下のマネジメント方法をペーパーにまとめるなど「可視化」させたうえで、上司に改めて相談することが必要です。

「男性が育休を取得した」前例や社内実績、他社事例を示す

他部署などで管理職が育休を取った例があれば、それを紹介するだけでも説得力が増します。周りに参考になりそうな事例がないか、ぜひ探してみてください。

可能であれば『その人が育休を取得した前後の所属部署の状況』や、『その人自身の振る舞い方』を知っておくと、自分の行動に応用ができます。

もし自社に事例がなければ、他社事例を紹介するだけでも、説得材料になることがあります。

大手企業を中心に、男性でも長期の育休を取得している事例が増えているので、参考になりそうな事例がないか探してみてください。

こちらでも事例をご紹介しておきます。

「長期の育休を取得した男性社員のリアルな話~育児・介護休業法改正に向けて企業が配慮すべきこととは?」

「育休とってみてどうだった?経験者のリアルに迫ってみた」

「昇進に響くぞ?」「評価が下がる」

育休前後で仕事の成果を出し「周囲の信頼を得る」努力をする

育休を理由とした『降格』や『減給』は【法律違反】です!

と、面と向かって上司に言えるなら、そこまで苦労しないですよね。

「昇進に影響が出る」の理由は、「育休中の自分が仕事ができない期間に、成果を出した他の人が昇進していく」という『相対的評価』によるものと考えられます。

育休前後の自分の業務に真摯に取り組み、周囲への負担を減らすよう努力をしましょう。

あなたの真面目な仕事ぶりを見て、もし「周囲の評価」と「昇進の評価」に著しくギャップが生じた場合は、

育休をとってしまったからだ…

なんて思わずに、毅然とした態度で会社の人事部門等へ相談をすれば良いのです。

かえって評価が高まったケースも

実績を残してから育休に入ると、「あいつは段取り上手だ」というプラス評価を受ける場合もあります。

周囲を巻き込んだ「業務の効率化」や「個々人の責任感や部署内の連帯感アップ」に繋がっていけば

結局は、職場からの自分の評価だけでなく、職場風土自体も改善するきっかけになります。

人手不足への対策:行政の両立支援制度・助成金(中小企業が対象)

「中小企業」が対象の制度なので、

それ以外の方はスルーしてください。

-

助成金の詳細、支給申請についての問い合わせ先↓

- 企業側が「費用負担が軽減される」可能性がある

-

- 中小企業の場合、とくに人件費の負担が大きな問題となりがちですが、助成金を活用することで、育休取得者の代わりの人材確保などにかかるコストの一部を補填できます。

- 「負担だけでなく、金銭的メリットや補助がある」という情報は、育休に否定的な管理職や経営者にとって人員確保を目的とした“採用への決断”の後押しになることがあります。

- 社内での理解や納得を得やすくなる

-

「国(行政)が公式に用意している支援策を利用できる」

という事実を示すと、

育休が“特別扱い”ではなく“当たり前に行使できる制度”という認識につながりやすいです。

活用のポイント

制度利用時のポイント具体的な費用試算をする

「月30万円の人件費がかかっても、助成で半額になるかもしれない」など数字で示すと上層部の理解が得やすいです。

社内のキーパーソン(人事・総務・経理など)と相談してから動く

- いきなり上司に「助成金があります!」と伝えるより、会社の窓口(人事や総務部門)に「こういった制度があるようですが、うちで活用できませんか?」と確認し、事前に社内で下調べを行うとスムーズです。

- 社内担当者が情報を把握してくれると、上層部に制度導入を説明する際の説得材料として使いやすくなります。

使える助成金や条件を簡単にまとめ、わかりやすく提示する

助成金制度は書類や手続きが複雑なものが多いです。

「申請条件や必要書類のリスト、申請窓口、申請期限」などをA4一枚などに整理して上司や担当部署に見せると、相手も「やってみようか」と思いやすいです。上記の関連サイトや地方自治体のパンフレット・相談窓口を活用して、最新情報を収集しましょう。

「その職場特有の“人員不足”課題にどう効くか」を具体的に示す

たとえば、「○ヶ月の育児休業の間に、一時的にアルバイトや契約社員を雇う費用の一部が助成される」「業務整理と外注の費用を補助できる」など、自社の現場の事情に合わせたシミュレーションを示すと効果的です。

「実際にこれくらい負担が下がる可能性があります」と数字で示せると、説得力が高まります。

行政・地域の窓口と一緒に動く

地方自治体や労働局などに「男性育休取得のために職場が人員不足を懸念しているが、何か使える制度や支援策はあるか?」と直接問い合わせるのも手です。

必要であれば、担当者に社内説明の場に来てもらう、オンライン相談をセッティングするなど、行政担当者を巻き込むことも考えられます。

注意点

- 助成金の「申請手続き」や「要件」が複雑な場合がある

- 「申請が通らなかった」「要件が合わなかった」「時期がずれてしまった」などのケースもあります。

- 事前に要件をよく確認し、早めに準備を進めることが大切です。

- 上司や経営者が「書類作成や手続きが面倒」と感じるかもしれない

- 助成金を受け取るには、管理台帳や就業規則など「書類整備」が必要なことが多いです。

- その場合は、「私のほうで下書きや必要書類のピックアップを手伝います」と協力体制を見せると前向きになりやすいです。

- 職場文化・上司の価値観が大きく影響する

- 助成金などを提示しても、根強い「男性は休むな」的な価値観がある職場だと、制度を紹介するだけで一気に解決するとは限りません。

- ただ、制度があること自体は組織にとってプラスなので、「すぐに受け入れられなくても、こういう支援策を知ってもらう」という意義は大きいでしょう。

- 場合によっては、より上位の管理職・本社人事を巻き込む必要あり

- 直接の上司が否定的でも、企業全体として女性活躍推進や男性の育児参加を推奨している場合は、本社のダイバーシティ推進担当や役員クラスに繋ぐことで話がスムーズに進む可能性もあります。

まとめ

- 行政による両立支援制度や助成金の紹介は、人員不足を理由に男性育休に反対する職場への有力なアプローチのひとつです。

- ただし、制度活用に当たっては手続きや要件の確認が必要であり、職場文化や上司の価値観が大きく影響する面もあるため、会社内で協力者(人事、経理、労務など)を得つつ進めるのがおすすめです。

- うまく制度を使うことで「人員不足だから休めない」という言い訳を減らし、男性育休のハードルを下げられる可能性は高いので、積極的に調べて提案してみる価値は十分にあると思います。

行政への手続きは書類が多くて、本当に大変です。

会社によっては総務部署が忙しすぎて、1人のためだけに手続きに時間を割く余裕がない場合もあります。

担当部署に丸投げせず「自分が主体的に動く」ことも、覚悟しておいたほうがいいでしょう。

パタハラ対策&相談窓口

パタハラとは?

『パタハラ(パタニティハラスメント)』

…男性が育児休業や時短勤務などの制度を利用することを理由に、嫌がらせや不利益な扱いをすること。

【例】

男性が育児休業を取ろうとしただけで、「お前、やる気ないんだな?」「出世したいならやめておけ」などと嫌がらせをする

たとえば、こんな言葉を投げかけられたらどう感じるでしょうか?

男が育休とか、意識高い系かよ?

お前がいないと仕事回らないんだが?責任感ないな

出世したいなら、そんなことしないほうがいいんじゃないの?

こうした発言が執拗に行われれば、立派なハラスメント行為です。

次より、パタハラの具体例、対処の仕方、社内外の相談先について詳しく見ていきます。

すでに「男性育休は法的権利」という話は【男性の長期育休の現状】で解説済みなので、そことあわせて読んでいただくと理解が深まるでしょう。

パタハラへの具体的対処法

「パタハラまがいの言動」を受けたときにまず行うこと

- いつ・どこで・誰が・どのような発言をしたのか、簡潔にメモやメールで残しましょう。

- 可能であれば、「パタハラ的なやり取り」がメール等に残るよう、面談後にメール等で「本日の打ち合わせ内容と確認事項」を送り、返答を“書面”で受け取りやすくしておきましょう。

- 相手に承認 or 修正を求めることで、合意ベースを可視化していくことが大切です。

- 最悪、ボイスレコーダーに会話のやりとりを残しておく方法もあります(現実的にはあまりやらないかもしれませんが)。

後から「言った・言わない」のトラブルになるのを避けるため、とにかく証拠の保全することが大事です。

- 会社によっては「ハラスメント相談窓口」や「コンプライアンス部門」などが用意されています。

「上司との話し合いが難しく、育休取得の意思を尊重してもらえない。パタハラ的発言が見受けられる」と具体例を伝えて、内部相談しましょう。 - 人事部としては「男性育休を推進したい」ケースも多いので、会社全体の制度や実績を確認し、自分も育休取得実績に貢献したいとアピールすることが大切です。

- 会社の方針として「男性育休を推進」している部門があれば、そこから上司へ働きかけてもらうのも効果的です。

- 会社の経営理念やSDGs・ダイバーシティ推進の方針を引用し「会社としても推奨しているはずですよね」と論理的に主張してみると、上司によっては効果がある場合もあります。

既に男性の育休取得実績がある会社の場合、上司が個人的にパタハラ的態度を取っているだけの可能性もあります。

当人同士だけの解決が見込まれない場合は、担当部署に相談しましょう。

大企業であれば、産業医やメンタルヘルス相談窓口も利用できる場合があるので、メンタル的につらい場合はぜひサポートを受けましょう。

「過去に男性社員が育休を取った前例」があるなら、その方々はどのように交渉をしたか、どこに相談したか、何か社内ルールがあったか等をヒアリングしましょう。

育児・介護休業法などを根拠に外部の行政機関から指導が入ることもあるため、

「これ以上のハラスメントは許されない」と上司が認識する効果も期待できます。

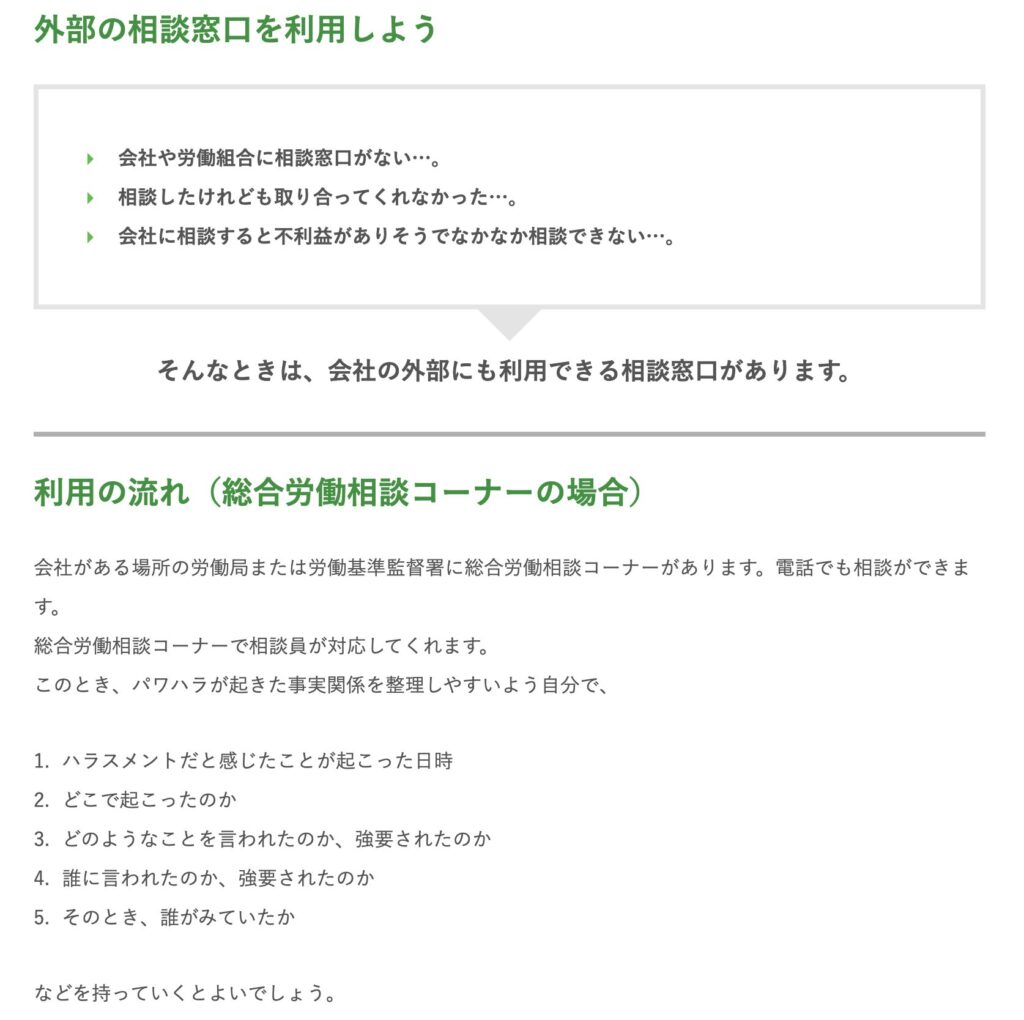

- パタハラが明確であり、社内調整が難航しそうな場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部門や労基署に相談できます。

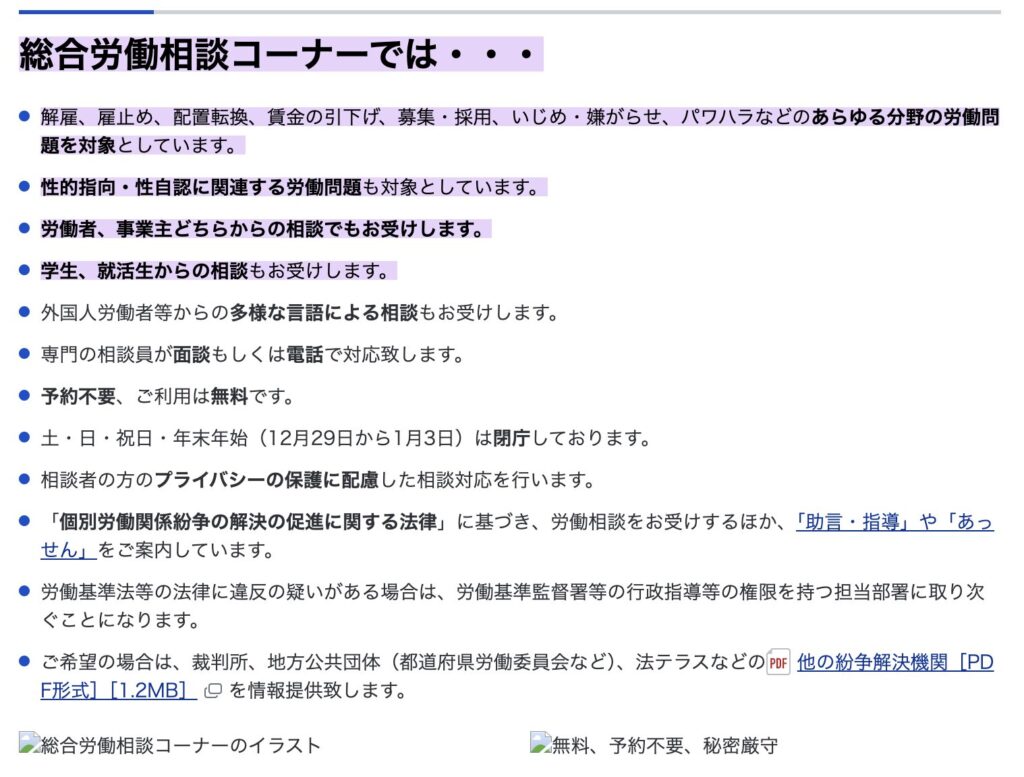

「総合労働相談コーナーのご案内」

「両立支援のひろば」

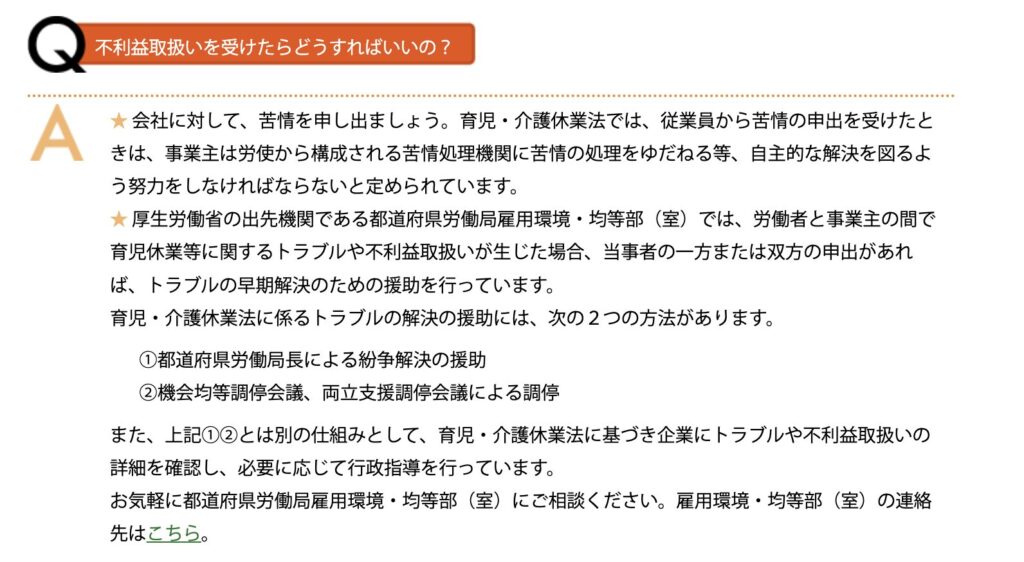

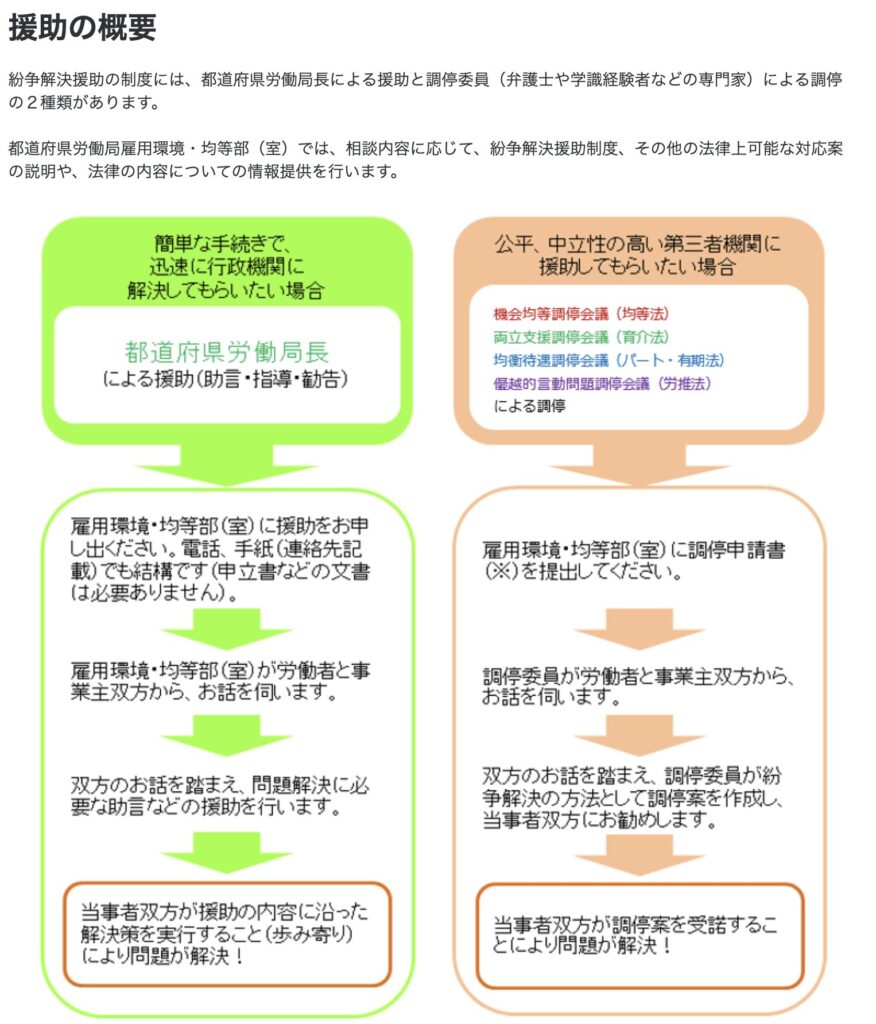

職場でのトラブル解決の援助を求める方へ

- 社外の専門家や弁護士への相談

- あからさまなパタハラで、メンタル不調に陥る・評価面での不利益が顕著などの場合、早めに専門家への相談を検討しましょう。

- 弁護士や社労士、NPO法人などが無料相談を行っている場合もあるので、ひとりで悩まないでください。

「相談窓口のご案内」

パタハラ上司への交渉の留意点

パタハラ傾向のある上司に対して、いくら「組織にとってのメリット」や「人材育成」「リスク回避」などを理論的に説明しても、すんなり納得してもらえるかは正直難しい場合が多いです。

とくに

育児や家庭のことは女性が担うべき

仕事こそが男性の責任

という固定観念が強い方や、『育児休業のメリット』を理解しようとしない方であれば、理詰めの説得自体が逆効果になる可能性もあります。

そうした場合には、

「正攻法の説明」+「上司の不安・本音にフォーカスするアプローチ」

が重要です。

以下の観点を踏まえながら働きかけることで、完全に納得してもらえなくても“拒否されない”状態を目指すことが現実的かつ効果的です。

「法的権利・社内制度として当たり前」だという前提を再確認する

- パタハラ気質の上司ほど「自分の価値観=社内常識」だと思い込みがちです。

- 育児休業取得は労働者の権利であり、「会社が拒否できない」ことを、落ち着いて伝えましょう。

- 最初に「取得は法的に認められた権利なので、まずは会社として尊重してもらわなければならない」という前提を明確にすることが大切です。

上司の「困る」「嫌だ」という感情面に対して、具体的な対策を出す

パタハラ気質の人は、しばしば「会社や自分が困る」「自分たちが苦労する」という思い込みや感情的な不安を理由に反対します。そこで、

- 上司の不安を具体化する

- 「何が問題だと感じますか?」と、あえてヒアリングを行い、上司がどこに不安を持っているかを確認する。

例:「人手不足で業務が回らなくなる」「お客様対応の質が落ちるのでは」「他のメンバーの負荷が大きくなるのでは」など。

- 「何が問題だと感じますか?」と、あえてヒアリングを行い、上司がどこに不安を持っているかを確認する。

- 不安を解決する策を「事前」に示す

- たとえば、「業務の引き継ぎマニュアルはこのように準備します」「○○さんに対応をお願いできるよう打診しています」「緊急時は××のオンライン会議ですぐ対応します」など、

上司が実感しやすい形で具体策をセットにして伝えます。 - ポイントは「上司が抱いている不安」に直接アプローチすること。

一般論のメリットだけではなく、上司個人の懸念を「数値や事例」を使って具体的に消していくことがポイントです。

- たとえば、「業務の引き継ぎマニュアルはこのように準備します」「○○さんに対応をお願いできるよう打診しています」「緊急時は××のオンライン会議ですぐ対応します」など、

「上司自身のメリット」を探る

理想論や会社全体のメリットだけではパタハラ上司は動かないことがあります。

むしろ「自分にはメリットがない」と思っているケースも多いので、できる限り『上司の利点や評価』につなげる視点を提案してみます。

- 「上司自身」の評価アップにつながる

- 「部下の育休をスムーズに取得させ、かつ業務を滞りなく回せるマネジメント力」が上司本人の評価につながる(組織や人事部門からプラスに捉えられやすい)ことを示す。

- チームや部下の「能力向上」に寄与

- 育休取得に伴う業務分担で、部下が新しい経験を積み、結果的にチーム力が上がる → 上司が管理する組織の成果が高まる可能性がある。

- 部下が辞めずに「長期的に」活躍してくれる

- 育休を認めずトラブル化すると、部下の不信感や離職につながりかねない。

「育休を許可してしっかり復帰してもらえれば、人材流出を防ぎ、結果として上司の手間も減る」というロジックを加える。

- 育休を認めずトラブル化すると、部下の不信感や離職につながりかねない。

こうした「上司個人にとっての得」「マイナスが少ない構造」を示すことで、多少なりとも納得感を得られるよう働きかけます。

人事部門・労組・社内外の専門家を巻き込む

パタハラ気質の上司がどうしても理解を示さず、違法行為すれすれの発言や行動を取る場合には、

1対1でやり合うより先に人事部や労務担当、あるいは労働組合などを巻き込むのが得策です。

- 「自分だけでは解決できない問題」 という見せ方が重要

- 感情的にならず、

「これは会社としてのコンプライアンス上の問題になりかねません」

「自分ひとりでは解決しきれないので、人事(または上の上司)と相談させてください」と冷静に言う。

- 感情的にならず、

- 人事や労組が介入することで、上司が“損”をするリスクが高まる

- パタハラやマタハラは、法令違反や企業イメージの悪化につながる重大リスク。

上司個人の判断で握りつぶせる問題ではなくなるため、圧力がかかりやすくなり、認めざるを得ない状況に持ち込めることもあります。

- パタハラやマタハラは、法令違反や企業イメージの悪化につながる重大リスク。

完全な「納得」を求めるのではなく、最終的には「合意」や「承認」を取り付ける

パタハラ上司に心底から「育児は大事、男性も育休を取るべきだ」と考えを改めてもらうのは、正直言って至難の業です。

「心からの理解」と「制度上の承認や実施」は別の問題 とわりきって取り組むのもひとつの方法です。

- 上司が腹落ちしていなくても、育休申請が認められればよい という割り切り

- 法律や会社規定を盾に申請して、上司が「形だけでも承認する」状態に持ち込む。

- 最終的には上司が「デメリットが大きいから拒否をあきらめる」状況をつくる

- 「これ以上否定していると自分が社内外で悪者扱いされる」「人事から厳しく言われる可能性がある」というプレッシャーをかけることも一つの現実的手段かもしれません。

まとめ

- パタハラ上司は、“会社全体のメリット” だけでは簡単に納得しない

- まず法的権利だと明示し、上司が抱えている個別の不安や損得勘定にアプローチすることがカギ。

- 上司個人が受け入れるメリット・評価ポイントを強調する

- 「チームのマネジメント力向上」「自分への評価アップ」「部下の定着率向上」といった要素を“上司個人にとっての得”として具体的に示す。

- 必要なら人事部門・労組など第三者の力を借りる

- 1対1の交渉が困難な場合は、企業コンプライアンスやハラスメント防止の観点から専門部署を巻き込み、制度上・法的に正当性を主張する。

- 最終的には「納得」より「承認」

- 上司が本当に理解するかどうかではなく、制度的に育休取得を確保し、自分の権利を守ることを優先して動く。

こうしたステップを踏むことで、相手が心から賛成していなくても「法と制度に照らして、正当に育休を取得できる」ラインに持ち込むことは可能です。

理想的には相手を納得させたいところですが、頑なな上司の場合はまずは「育休を拒否されずに取得する」ことを主眼に置くのが現実的なアプローチといえるでしょう。

パタハラ対策の総まとめ

- パタハラ発言がある場合は、まず「記録」「証拠の確保」「上司以外への相談」から始めましょう。

- 戦略的に育休取得を進めるには、(1)法的根拠と社内規程を押さえ、(2)業務引き継ぎの具体的プランを提示し、(3)社内外の“協力者”や“相談先”をフル活用することが大事です。

- パタハラ上司へのアプローチとして、その上司が抱えている「個別の不安」や「損得勘定」にフォーカスして話をすると、効果的な場合があります。

- 社内で解決が難しければ、労働局・弁護士なども含めた「外部からのアプローチ」を検討するというのも現実的な選択肢です。

繰り返しになりますが、「育休を取ろうとする自分が悪いんだ…」と、一人で抱え込まないでくださいね。

それでも取得が難しいときの最終手段

配置転換・異動の相談

会社全体では男性育休を推進していても、所属部署の体制や上司の意向で厳しい場合は、人事部に異動希望を出すのも一つの手です。

外部の紛争解決手続きを利用

転職という選択肢

大手IT、外資系、スタートアップなど、男性育休に積極的な企業は多いです。

最近では「男性育休ウェルカム」の企業も増えていまるので、転職を考える場合は、男性育休が取りやすい企業を選ぶことが重要です。

今いる会社で取りづらいなら、転職してしまおう

と即断するのも手ですが、家族との相談が大前提。

自分の「今後のキャリア」や「ライフプラン」をよく考えましょう。

まとめ

- 職場の理解を得るためには、早期の意思表示・具体的な引き継ぎ計画・周囲への感謝の気持ちが重要。

- 「人手不足」「管理職だから無理」「キャリアが終わる」などと言われがちですが、実際には助成金を活用したり、業務を仕組み化・効率化することで対応できるケースが多いです。

- パタハラ的な発言に困ったら、証拠を取りつつ社内窓口や労働局に相談しましょう。

- 「できない」ではなく「どうすれば実現できるか」を常に念頭に

- どうしても現職で取得が難しいなら、部署異動や転職も視野に入れましょう。

とはいえ、頭では分かっていても、なかなか行動に踏み出せないのも本音ですよね。

やっぱり…うちの会社じゃ無理かな。でも、動かない限り何も変わらないし…

その葛藤こそ、最初の一歩の証。あなたの“違和感”は、間違っていません。

最後に

『自分の時間をどう使うか』は、自分次第です。

子供との時間を噛み締めて過ごすのか、人生の大半を会社で過ごすのか。

この記事をご覧になったということは、少しでも家族との時間を増やすことを望まれているのだと思います。

もし現状に不満があるなら、

やっぱりやめとこう…

ではなく、

「どうやったら実現できるか?」

を念頭に、ぜひ一歩踏み出してみてください。

まさに、この図にすべてが集約されていると思います。

「コンフォートゾーン」は、あなたが毎日過ごしている快適な空間や状況のことです。

例えば、あなたの場合、次のようなものが該当するかもしれません。

1. 慣れ親しんだ日々の業務ルーティン

2. 同じ同僚たちとの会話

3. 上司に育休の話をしないという選択

4. 毎日同じ通勤ルート

これらは、あなたにとって安全で予測可能な環境で、『育休を取得する』ことは、まさにこのコンフォートゾーンを抜け出す行動となります。

確かに不安や戸惑いはあるでしょう。

しかし、この一歩を踏み出すことで

- 子育ての貴重な経験を得られる

- 仕事と家庭のバランスについて新しい視点を得られる

- 職場での新しいコミュニケーションスキルを身につけられる

これらの経験は、あなたの人生や仕事に新たな価値をもたらすこと間違いありません。。

まずは、育休取得について上司と話し合うことから始めてみてはいかがでしょうか。

たいへん長くなりましたが、あなたが無事に育休を取得できるよう、心から応援しています。

少しでも参考になる部分がありましたら、幸いです。

よろしければ、X(旧Twitter)で毎日発信をしていますので、ぜひ

フォロー(@robounoikufufu)

してください。

※上司への相談の前に、育休取得者のリアルな体験談を知りたい方はコチラ↓

コメント